Hace días, hablando con un colega sobre su salida de una empresa y su futura relación profesional con la misma, cristalizó una imagen que ya hace tiempo que se intuye y que se repite una y otra vez en muchas situaciones que vivo últimamente.

Hace días, hablando con un colega sobre su salida de una empresa y su futura relación profesional con la misma, cristalizó una imagen que ya hace tiempo que se intuye y que se repite una y otra vez en muchas situaciones que vivo últimamente.

“Las empresas, para crecer, tendrán que hacerse más pequeñas”.

Nada nuevo, pero lo que parece que está cambiando es la decisión de lo que queda dentro y de lo que queda fuera, en esa dieta para perder el volumen inadecuado a los tiempos que corren.

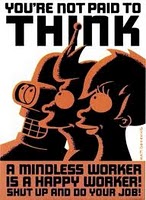

La lógica parece decir que te quedes con el “core de negocio” y externalices lo superfluo, lo accesorio, los procesos “commodity”. Las políticas de outsourcing, offshoring ..etc de los últimos años respondían a esta lógica. Te quedas con el talento, externalizas “mano de obra”.

Creo que ahora ocurre al revés:El talento resiste cada vez menos el corsé de las empresas. Los buenos se van. Han descubierto que solos, organizándose con otros de forma temporal, ya no necesitan a la empresa para ganarse la vida, ni siquiera para conseguir posicionamiento e incluso relevancia en un determinado mercado.

Es más, conozco cada vez más casos de gente que “florece” precisamente cuando sale del paraguas empresarial. De clientes que se acercan a ellos ahora que saben que la relación va a ser más directa con el profesional al que valoran y quieren contratar, seguros de que colaborarán con la persona y de que pagarán exactamente por quien es, por lo que hace y por cómo lo hace. Profesionales con identidad propia, más allá de marcas comerciales basadas en valores abstractos.

El talento se escapa de las organizaciones precisamente cuando estas más necesitan reformular su oferta y acelerar los procesos de innovación.

Pero en realidad no se van. No es como antes. No se van a otra empresa para favorecer a la competencia (aaahh o conmigo o contra mi!).

Sencillamente, se van y se quedan como agentes libres, «flotando en el aire», con una capacidad de conectividad (también con la empresa que dejaron!) impensable desde dentro de los muros corporativos; con una capacidad de generar conocimiento y valor difícilmente financiable por las estructuras de costes cortoplacistas tan habituales en nuestro ecosistema empresarial. Están ahí, asumiendo riesgos (tan necesarios para la innovación) que no se toleran en las organizaciones tradicionales.

Están ahí, en definitiva para devolver (si el sistema es hábil y reacciona), mucho más valor del que les exprimía por una nómina.

Son los nuevos departamentos (externalizados) de I+D.

Se invierte la pirámide de la gestión del talento: Se externalizará aquello valioso, y desde la empresa se gestionarán Redes externas de innovación que «enchufen» propuestas a las estructuras rígidas que las penalizaban. Y se mantendrá en nómina aquellos profesionales cuyo ciclo de renovación del conocimiento sea más lento, más estable, más estándar.

Habrá que trabajar sobre las nuevas reglas del juego, porque las relaciones de interdependencia están cambiando.

El caso es que deberías indentificar talento dentro de tu empresa, y cuando lo encuentres…»despídelo».